インフレ率(物価上昇率)の生活への影響について解説します。

インフレ率って何?

インフレ率とは、物価の変動度合いを表す指標で、物価上昇率とも呼ばれます。

簡単に言えば、買い物するときの値段が上がる率という意味になります。

そして、物価が上昇するということはお金の価値が減るということです。

例として…

5年前には100円でコーラが買えてた。今は1本150円で買える。

300円持っていたら、昔は3本買えてたものが、2本しか買えなくなっています。

300円という金額は変わっていないのですが、買えるものが減っています。

つまりお金の価値が減っていることになります。

1,000万円持っていて安心と思っていても年数が経つにつれて買えるものが減っていきます。

何が言いたいかというと、インフレ時は預金をしていてお金の金額は変わらなくても、買えるものが減っていくということです。

インフレも考慮して資産運用を検討の1つとして入れることが非常に大事になってくると考えています。

インフレ率(消費者物価指数)と複利

インフレ率は前年との比較で出されますので、インフレ率が2%であれば、昨年と比べて物価が2%上昇しているよという意味になります。

仮にインフレ率が毎年2%ずつ上がるとすると、10年後にいくら上がっていると思いますか?

実は『2%×10年=20%』ではないのです。

複利で増えていきます。

例えば今年2%上がって、来年2%上がるということは、今年2%が増えた状態の物価に対して、来年も2%増えることになりますので、計算式は以下になります。

(1 + 0.02)×(1 + 0.02)=1,0404=104.04%

まぐろ

まぐろ0.04%増えただけじゃない。

これならそんなに影響しないんじゃないの?

10年、20年、30年で計算してみようか。

10年:121.9% ※単利なら120%

20年:148.6% ※単利なら140%

30年:181.1% ※単利なら160%

※小数点第2位を切り上げ

年数が増えるたびに差が大きくなっている。。

これが複利の力なんだ。

老後がまだまだ先という方は老後の資産準備に影響することになるよ。

複利は投資にも大きな力を発揮するので、私は資産運用をしてインフレに備えておくことをおススメしているよ!

複利はお金が2倍になる期間の算出方法で『72の法則』というものがあります。

72の法則

『72 ÷ 金利(%)= お金が2倍になる期間』

インフレ率が2%の場合、以下の計算で物価が2倍になるまで36年と計算できます。

72 ÷ 2% = 36年

投資の利回り計算の時にも使えるのでこちらは覚えておいて損はないです。

インフレ率(消費者物価指数)の指標種類

インフレ率は総務省が毎月『消費者物価指数』という指標で発表しており、消費者に関係する指標としては以下の3つがあります。

- 総合指数(CPI)

- 生鮮食品を除く総合指数(コアCPI)

- 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(コアコアCPI)

コアCPIから生鮮食品を除いているのは、天候の影響で数値が変動するため、より正確な物価の状況を把握するために除いて算出しています。

コアコアCPIは更にガス、石油などのエネルギーを除いたものです。

これは輸入の価格に左右してしまうため、更に正確な物価の状況を把握するために用いられます。

ちなみに海外にはコアコアCPIという指標はありません。

以下の2つだけです。

・総合指数(CPI)

・生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(コアCPI)

生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数の名称。

日本は「コアコアCPI」なのに、海外は「コアCPI」なの?

そうなんだ。

ややこしいけど海外と比較する時は注意してね。

日本のインフレ率(消費者物価指数)推移

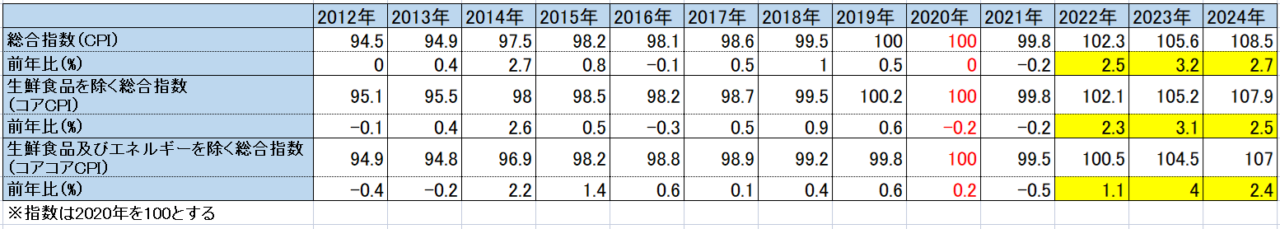

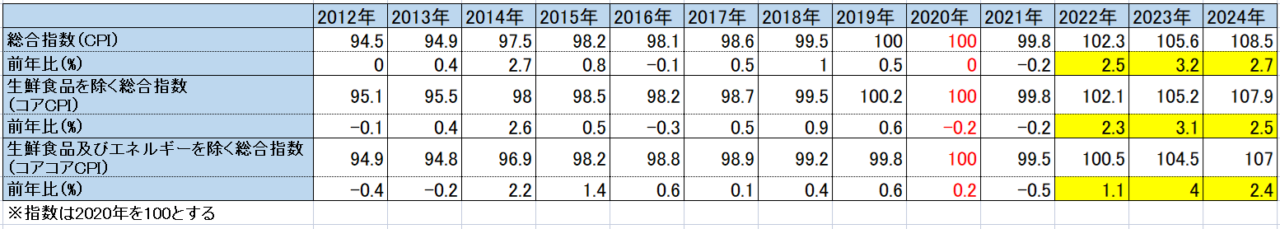

日本のインフレ率の推移についてまとめてみましたので、以下に記載します。

前年比を見ていただくとよくわかると思いますが、2022年以降(背景の黄色)からおおむね2%以上上昇していることがわかると思います。

物価上昇は一過性のものなのか、今後も続いていくのかはわかりません。

傍観することしかできませんので、最悪のケース(今後も物価が上昇していく)をリスクとして想定して、備えておいたほうが安心かと思います。

ちなみに米国のインフレ率ですが、内閣府の2024年のデータで総合指数(CPI)の過去20年の平均で前年比2.6%となっています。

出典:総務省 2024年(令和6年)平均消費者物価指数の動向

出典:内閣府 世界経済の潮流 2024年 Iより

日本銀行の方針

ここから先は細かい話になりますので、興味がある方だけ見ていただければと思います。

興味がある方は引き続きどうぞ!

日本銀行は政策金利を決めることができます。

政策金利を決定する材料の1つ(他には失業率や賃金上昇率など)として、消費者物価指数(インフレ率)を参照しています。

物価安定の目標は「消費者物価の前年比上昇率で2%」といっておりますが、具体的にどの指標が対象とは明示していません。

具体的な指標は明示していませんが、コアCPI、コアコアCPIが2%程度であれば日本が継続的な成長をしているので問題ないという意味としているのかと思われます。

また、景気が過熱してインフレ率が2%を大幅に上回るのであれば、政策金利を上げて市中のお金を回収して景気を冷ますよということになります。

ちなみに海外の場合は、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数(コアCPI)で判断しています。

※日本で言う「コアコアCPI」です。

あれ?

そんなに景気良くないのに2024年から金利あげたのはなぜ?

一概には言えないけど以下のような理由と言われているよ。

・物価上昇が続いているので抑制したい

・円安を止めたい(コストプッシュインフレは避けたい)

・大手企業の賃金上昇しているので景気が良いと判断

・景気の縮小局面では打つ手がないので金利を上げておきたい(マイナス金利なのでもう下げられない状況)

※コストプッシュインフレとは、エネルギーなど輸入品の価格が上がることにより物価は上がるが、賃金は上がらないため消費者の生活が苦しくなることです。

政策金利が上がると住宅ローン、企業が銀行から借りている金利も上がるから、影響が大きいんだ。

関係ないなと思っている人もいるだろうけど、会社員でも企業の利益が下がってしまうので給与・賞与などに影響してくるよ。

あと銀行は儲かるね。

おっと誰か来たようだ…。